Periferia e omosessualità nella Milano degli anni Cinquanta di Giovanni Testori (dal progetto “Narratori e periferie” di Roberto Antolini)

PERIFERIA MILANESE E OMOSESSUALITÀ

NEI SEGRETI DI MILANO DI GIOVANNI TESTORI

di Roberto Antolini

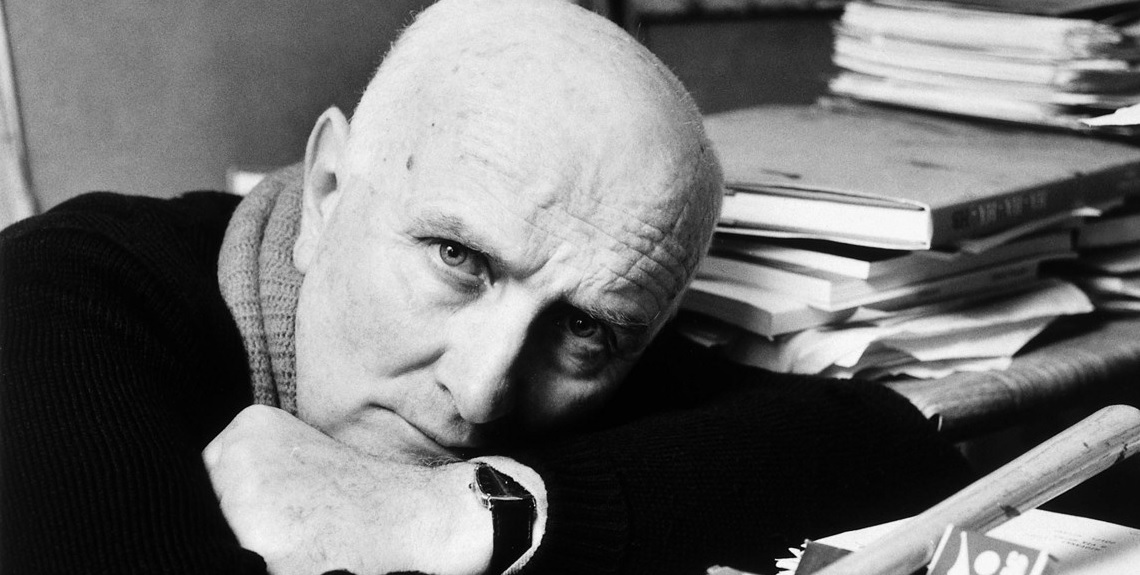

Intorno alla vasta area di edilizia popolare pubblica del nord-ovest milanese che si prolunga attraverso via Mac Mahon, Villapizzone, Roserio, fino Quarto Oggiaro e Vialba, a cavallo fra gli anni Cinquanta e Sessanta, lo scrittore Giovanni Testori (1923-1993) – nato poco distante, a Novate milanese, appena oltre il quartiere di Quarto Oggiaro, da una famiglia di industriali – ha fatto ruotare tutti i personaggi del suo ciclo I segreti di Milano che prende forma sotto l’ala protettrice della casa editrice Feltrinelli.

È un ciclo che si apre con la raccolta di racconti Il Ponte della Ghisolfa (1958), formato da storie con personaggi che si ripropongono da un racconto all’altro e che poi si allungano nella seconda raccolta La Gilda del Mac Mahon (1959). A questo punto Testori passa le sue storie, dello stesso genere, al teatro, con le commedie La Maria Brasca (1960) e L’Arialda (1960), per concludere con il romanzo Il fabbricone (1961), che per esser definito ‘romanzo’ ha comunque molto in comune con i racconti, visto che è il ritratto di un grande caseggiato popolare, dove le storie delle varie famiglie insediate si intrecciano e si sovrappongono.

I segreti di Milano ha effettivamente la caratteristica del ciclo compiuto, per la compattezza sociale, geografica e anche storica: è una specie di “commedia umana lombarda” che di pagina in pagina scorre un ricco inventario psicologico e sociale della periferia alle soglie del boom economico. Dieci anni fa il ciclo completo è stato raccolto, dallo stesso editore Feltrinelli, che lo aveva originariamente proposto, in un unico volume collettaneo dal titolo classico I segreti di Milano (2012).

Quest’area popolare periferica prende forma di vero e proprio “parco letterario” nell’opera di Giovanni Testori, che qui – in case già allora malandate, in palestre e bar scalcinati fra Mac Mahon, Roserio e Vialba – ha collocato tutti i personaggi del suo ciclo: operai e operaie, bottegai, baristi, benzinai, casalinghe e donne di servizio, ma anche contrabbandieri, prostitute e prostituti. Ne ha raccontato le storie di faticosa vita quotidiana, come di passioni che bruciano la vita, di sogni e ambizioni, di tentate scalate sociali che finiscono di solito rovinosamente, alle soglie del boom economico. Personaggi costituzionalmente “di periferia” quelli di Testori, che si giocano la vita qui, in una identificazione sociale ed esistenziale con questo pezzo “minore” di città, interiorizzato come destino, lontani da «le vie di quel centro transitate da loro solamente quando passavano sulle motorette o sul tram per andar nei cine di Porta Venezia o al Lirico» (I segreti di Milano, p. 80). I personaggi di Testori sono presi proprio dalle strade, hanno una ordinarietà a cui l’autore aderisce perfettamente, con uno scandaglio che va in profondità, alla ricerca di una forma moderna di innocenza, smaliziata e indurita ma minata da una fragilità su cui Testori stende uno sguardo di cattolica pietas, mescolata però ad una curiosità morbosa per la forza vitale di cui gli appaiono portatori, come anti-eroi popolari (antitesi degli apatici anti-eroi borghesi di Svevo degli inizi del secolo): «di positivo nella vita non c’è che la vita e basta» (p. 146) pensa fra sé e sé l’Angelica, personaggio di messa in cinta e abbandonata, che «si sforzava di calmar l’agitazione tentando di leggere sul ‘Bolero Film’ l’ultima puntata di un romanzo» (p. 145). Anche la scrittura di Testori si cala perfettamente nei personaggi, con discorsi che procedono in modo frammentato e confuso, con una lingua impastata di espressioni dialettali e slang, nutrita da storture: «Son perfin arrivata a farmi scherzar da tutti per il modo come gli morivo dietro» (p. 558) dice Maria Brasca, la protagonista dell’omonima commedia. Un classico personaggio testoriano, ritratto a tutto tondo, è La Gilda del Mac Mahon, una prostituta per vocazione oltre che per necessità, che prende il nome di battaglia dal film di successo con Rita Hayworth del 1946:

«malgrado i dolori, malgrado le lacrime, malgrado la disperazione e, in certi momenti, la voglia di farla finita con tutti e con tutto, non solo non sapeva odiarli e maledirli, ma sapeva solo adorarli. Ogni volta che un uomo l’avvicinava, si sentiva prender da un’ansia e da un tremore che confinavano con la vertigine, come se si trattasse sempre del primo, e sì che gli anni, ormai, erano trentatré suonati! Aveva dalla sua parte una convinzione con cui giustificar quell’ansia e quel tremore, e cioè che se, dopo colui che primo era stato veramente… se dopo quello, primo non poteva esser più nessuno, nuovi e diversi lo eran sempre tutti» (p. 313).

Testori vive con i suoi personaggi come un angelo custode, che li accoglie nel loro coraggio e forza come nella loro infingardaggine, nell’ottusità, nella cruda spietatezza. L’abbraccio di Testori tutti compone senza nulla chiedere, senza giudicare, come li accoglie l’abbraccio di una leopardiana dolce e chiara sera del dì di festa, nella grande periferia del nord-ovest milanese:

«Ormai era tardi: fuori dalle case la più parte dei crocchi s’erano già sciolti; gli altri cominciavano a diradarsi sia che fossero di ragazzi e ragazze, sia che solo di queste o solo di quelli. Tra Roserio e Vialba la domenica moriva come ogni altra settimana; la dubbiosa pienezza che causano il divertimento e il riposo quando son sul punto di finire dava alle persone, ai loro passi, alle loro conversazioni, al saettar delle moto e degli scooter, un senso doloroso di tristezza come se in ognuno affiorasse tutto il peso dei sei giorni ormai imminenti di lavoro» (p. 283).

La periferia di Testori pullula di vita, di energie giovanili, di sensualità, di tensioni, in un addensarsi privo di riserbo degli uni sugli altri - lungo scale, ballatoi e cortili - che omologa e svela reciprocamente le vite, senza però farne una vera comunità, come quel - contemporaneo - mitico paese di Pavese, quello che «un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli» (La luna e i falò, p. 9). Il “paese” di Pavese è il mito nostalgico di una buona parte di quella generazione di intellettuali di origine contadina che nel dopoguerra hanno messo in piedi la moderna industria culturale, mentre quella di Testori è una esperienza a parte, lui racconta le viscere della periferia dall’interno, con grande padronanza dei processi sociali e culturali del tempo, ma senza mitizzare proprio nulla, senza illusioni, e ne esce una periferia annullante:

«una strada immersa nella nebbia come in un pantano e che le esalazioni delle fabbriche riempivan d’un odor acre e melmoso … il buio, le luci scarse e sospese dei lampioni, le poche finestre accese che nei gruppi delle case riuscivan a farsi vedere, i rumori ovattati, le rare voci, tutto le sembrò allora prender l’aspetto d’una minaccia e d’una minaccia tanto più feroce e imminente, quanto più invisibile e silenziosa; essere niente…» (I segreti di Milano, p.362).

La periferia con la campagna ci confina, dai paesi sono arrivati gli abitanti, come quell’ortolano che spiegando di non esser nativo di Milano ma di Vimercate, commenta: «a due passi da qui, non dico di no, talmente due passi che adesso è quasi la stessa cosa; ma ai miei tempi, quand’ero giovane» (p. 389). Quelle sono le radici in qualche modo ancora attive, capaci di prolungare ancora un po’ la rigidità dei comportamenti originari, ma è un legame che sta rapidamente allentandosi, consumandosi nelle nuove modalità di vita imposte dalla fabbrica e dai traffici urbani, dalle smisurate dimensioni della vita sociale, da altre possibilità di comportamento (e questa è proprio, in piccolo, la storia della formazione della città, concentrata in un secolo). Nessuna vera comunità ne vien però fuori, perché la dura sopravvivenza è una lotta di tutti contro tutti, il vicino ti è simile, può essere a volte un sostegno nell’unione che fa la forza, ma anche un pericoloso concorrente.

La vera cellula di base in questa lotta per la sopravvivenza è la famiglia, che combatte come un sol uomo, ma dove le singole persone possono venir annullate dal conflitto interno alla famiglia stessa, perché c’è chi prevale, ed impone il suo come “punto di vista” collettivo della famiglia, funzionalizzando nel rapporto gerarchico a sé favorevole le vite di tutti gli altri, costretti con le buone, o anche con le cattive, a sacrificare i propri interessi individuali. Su questo argomento ci sono due racconti di Testori paradigmatici e svolti parallelamente sia sul versante maschile che su quello femminile. Il primo racconto esce nel libro Il Ponte della Ghisolfa (1958), si intitola Lo scopo della vita e racconta del giovane operaio Vincenzo, che vorrebbe andarsene dalla famiglia sposandosi con la fidanzata Carla. Il primo a scagliarglisi contro è il debole padre, anche lui operaio, che piagnucolando ricorda a Vincenzo come con il genero stiano progettando di metter in piedi una propria officina, dove lavorare “da padroni”, e quindi che non è il momento di «tirar in casa bocche da mantenere, metter sul conto delle spese quelle d’un matrimonio, perché se ti sposi è chiaro che i locali e i mobili, almeno quelli devi portarli, far queste spese proprio adesso che i nostri sforzi son tutti diretti a metter in piedi la fabbrica…» (p. 292). Ma le vere menti dell’opposizione ai suoi sogni matrimoniali si dimostrano presto le donne di casa, la madre e la sorella maritata (con l’aspirante imprenditore), che aggrediscono per strada la fidanzata, la quale, furibonda per la poca combattività familiare del promesso sposo, vede bene di sparire, e così lui resta in balia delle due arpie, alle quali non sa far altro che opporre un muro di silenzio, preso da un disgusto per la sua famiglia. L’officina si fa, il padre rassicura Vincenzo – arruolato come operaio nell’impresa di famiglia – di aver pensato lui a tutelarne gli interessi, ma muore rapidamente senza che nessuno trovi più uno straccio di carta documentaria. Il racconto si chiude con le meditazioni di Vincenzo durante la veglia funebre del padre, dove ci vuol poco perché «il gran vuoto che era ormai diventata la sua vita lo circondasse tutto e l’attirasse piano piano verso quello che ormai sapeva troppo bene sarebbe stato il suo vero destino: operaio che fa ranelle dalla mattina alla sera nell’officina del cognato» (p. 310). Bella fortuna la famiglia dunque ̶ nella poetica testoriana ̶ ma non per tutti.

Vicenda del tutto analoga, per quanto vista dall’altro punto di vista di genere, quella di Giovanna, anche lei operaia in una fabbrica tessile, dove «le spolette [del telaio] saettavano avanti e indietro e sul cilindro la tela continuava ad arrotolarsi imperterrita e calma» (p. 383). La storia di Giovanna è narrata nel racconto plurimo (composto cioè da più parti, incastrate l’una nell’altra come capita nei libri di racconti di Testori) Aspetta e spera/ A me come a me…/ E tre… contenuto nel libro La Gilda del Mac Mahon (1959). Giovanna non è sposata, e si sente sfiorire senza che la scelta di un uomo le dia quel posto nella realtà sociale che non le danno le spolette del telaio:

«quel potersene andar fuori con uno, ben piantato o no che fosse, ma che era poi sempre un marito, quel girar per le strade, quel fermarsi a salutar questo o quello, con negli occhi la sicurezza e la pace che dà solo l’esser guardata, scelta, amata e posseduta da un uomo, con negli occhi l’orgoglio che dà solo l’esser moglie e madre» (p. 400).

Anche Giovanna ha una sorella – minore – già maritata, che le porta sempre da tenere i suoi figli e la carica di incombenze, sotto l’ala protettiva della madre, contro la quale vorrebbe rivoltarsi, ma che invece sa solo sopportare «parlargliene? Rinfacciarle che per la figlia minore e per i nipoti aveva messo in disparte lei, e che in disparte continuava a lasciarla? Sarebbe stata la fine: scenate, isterismi, forse maledizioni, perché le maniere violente e i nervi la vecchia li riservava solo per lei, come se il fatto d’esser venuta al mondo così com’era venuta, e cioè brutta, forse più che brutta scipita e incolore, volesse rinfacciarlo a lei come una colpa» (p. 380). Una parente trova una occasione matrimoniale per Giovanna: un ortolano (quello nativo di Vimercate), rimasto vedovo, cerca un’altra moglie, e i primi abboccamenti sono incoraggianti, ma a quel punto su Giovanna si scarica l’irritazione familiare per il suo ruolo di supporto che verrebbe a mancare. La sua vita viene messa sotto pressione pesantemente da continui rimbrotti e minacce perché abbandoni sogni matrimoniali, e pensi agli impegni che ha nella famiglia d’origine, finché Giovanna deve concludere che a loro serve così «zitella e strazitella» (p. 413). Giovanna non è un cuor di leone - povera ragazza - si deprime, tituba e si confonde fino a lasciarsi scappare “l’occasione”. Il racconto finisce sull’immagine della madre trionfante «tutta intenta a godersi, nell’incapacità a reagir della figlia, la sua nuova, duplice vittoria» (p. 423). Dio ce ne scampi da madri del genere, ma nell’opera di Testori non sono una eccezione. Il mondo gli appare dominato da un matriarcato, di poca evidenza ma di molta sostanza, che piega indifferentemente, come mostrano questi due racconti, i figli maschi come le femmine, esercitando una surroga di potere che le casalinghe si prendono, dietro le quinte, sulla loro presunta sudditanza matrimoniale, sul marito che porta i pantaloni e lo stipendio. C’è indubbiamente qualcosa di molto profondo contro le donne nelle pieghe di questi racconti, un rifiuto radicato nelle viscere prima che nei rapporti sociali. Vincenzo – l’operaio a cui hanno fatto scappare la morosa – così pensa quando la incontra in cinta, sottobraccio al fresco marito, che ha preso quello che avrebbe dovuto essere il suo posto «è solo schifo: schifo per tutte queste povere dannate che non son capaci di far altro che metter al mondo altri dannati e altre dannate come loro» (p. 309): uno “schifo” per la maternità che fa venir in mente la negatività buddista della “Ruota del Divenire”, la perpetuazione della specie come Negativo. Ma non è da meno la Giovanna, ossessionata da Maria, la sorella sempre in cinta, che le sembra tronfia come un tacchino «quindi tornò sulla Maria, su una Maria gravida com’era stata durante la seconda maternità, una Maria che si trascinava per le stanze e per le strade tronfia del suo ventre come un tacchino della sua ruota» (p. 383).

Qui credo che ci sia sotto un pezzo molto profondo dell’identità - che a quel tempo poteva esser solo accennata fra le righe - di Testori: la sua omosessualità. Una misoginia di origine omosessuale. L’omosessualità compare più volte, anche se lievemente, come per caso, nella narrativa testoriana. Compare con la figura di ragazzi che vanno a prostituirsi in centro, dalle parti del Parco Sempione, e l’origine del fenomeno viene apparentemente ricondotta alla povertà, o alla voglia di denaro facile. Compare insomma come forma di corruzione operata dai ricchi, dai proprietari di quelle macchine e macchinone che di notte si infilano nelle stradine attorno al parco, per caricare ragazzi. Ne Il Fabbricone troviamo una madre disperata per la scomparsa da casa del figlio, dopo una lite furibonda scatenata da queste sue frequentazioni, che, nottetempo, lo va a cercare nei dintorni del parco, e chiede agli altri prostituti se lo conoscono, se hanno notizie di lui. Per sentirsi rispondere «Non abbia paura, signora. Suo figlio è uno che sa difendersi. Riesce a far soldi e a lasciar tutti contenti. Vedrà, una volta o l’altra troverà chi gli farà fare il signore» (p. 770). Di fronte a questo mondo, la madre passa dal dolore alla rabbia.

«La donna guardò il ragazzo che s’allontanava dondolando, come se non capisse niente di quel che stava facendo. Allora l’odio ricominciò a salirle in corpo. Un odio per il mondo e la vita così com’erano. Per tutte quelle macchine. Per tutto quell’oro che brillava davanti a quei poveri disgraziati e li costringeva piano piano a perdere coscienza, dignità, onore, tutto. E odio anche per loro che non erano più in grado di capire e salvar niente. Lei come lei avrebbe fatto la fame. La terra, avrebbe mangiato, piuttosto di scendere ai patti e alle richieste di quei maiali! Ma lei era nata e cresciuta in altri tempi. E il mondo adesso andava così» (p. 769).

Gli anni Cinquanta, nei quali Testori scriveva queste cose, erano anni pesanti dal punto di vista moralistico: la censura dell’epoca democristiana cercava di espurgare queste tematiche da ogni forma di comunicazione pubblica, e questo tono melodrammatico e da denuncia sociale di Testori è la forma più adatta per provare a filtrare indenni attraverso le maglie della censura. Ma c’è anche qualcos’altro. Testori è e rimane tutta la vita un omosessuale cattolico, tormentato forse ancor più che dalla censura dal suo interiorizzato senso del peccato “contro natura”. La sua visione della sessualità è combattuta fra il fascino per la sua prorompente forza primordiale, e l’idea, fatta propria, della necessità di un sistema di regole che la devono comprimere, per renderla compatibile ed utile agli equilibri della vita sociale.

È in fondo l’idea cattolica del Remedium concupiscentiae, ma Testori si lascia volentieri soggiogare dalla fascinazione per questo virulento dualismo: l’Arialda - protagonista della più discussa commedia di Testori - dice a sua madre, alludendo al fratello omosessuale Eros «siccome nel ventre oltre al cancro della coscienza c’è anche l’altro, quello che una volta ha sbattuto te nelle braccia di tuo marito e adesso sbatte l’Eros nelle braccia del suo Lino» (p. 637). Una battaglia ad armi pari fra le regole della morale sociale e la forza prorompente dell’istinto: eterosessuale nel caso della madre, omosessuale nel caso del fratello, messi in fondo sullo stesso piano.

La goccia che fa traboccare contro Testori il vaso della censura, è proprio la commedia L’Arialda, opera in cui lo sguardo dell’autore passa da un approccio melodrammatico ad uno più propriamente drammatico: alla descrizione del dramma comunque inevitabile che nasce dal cozzo dei propri istinti contro le norme sociali, rappresentato dalle vicende opposte ma speculari di un fratello ed una sorella: l’Eros e l’Arialda. L’Arialda è un’altra zitella, rimasta tale fino a “tarda età” per scelta di fedeltà ad un fidanzato avuto da giovane, che le è morto fra le braccia di tisi, ed alla cui memoria ha accettato di consacrarsi. Ma col passare degli anni le pesa la solitudine, la mancanza della vita prima sognata ma poi mai vissuta, tanto da scatenare un rabbioso rifiuto di questo suo vuoto, e l’ex fidanzato tisico diventa allora, sprezzantemente, «il marcione», che torna a tormentarla di notte con quello che non c’è stato prima: «sembra che tutti i baci e gli stringimenti che da vivo non s’è mai sognato di fare, li abbia riservati per tormentarmi adesso» (p. 602).

Il più giovane fratello Eros segue invece liberamente la sua vena omosessuale, e la cosa non passa inosservata nel casone e quartiere popolare in cui vive con madre e sorella, dove tutti si conoscono e si controllano da vicino, così la madre si lamenta «intanto io devo sentirmi dire quel che m’han detto anche l’altra sera» (ibidem). Ma in questa commedia Testori esce, seppur prudentemente, dall’ambiguità, facendo dire da Arialda a sua madre un in fondo accettante: «Be’, sai, una volta che s’è decisi d’averli, i figli, bisogna saperli poi prendere come vengono! Son giusti? Bene! Son sbagliati? Bene lo stesso» (p. 600). Una frase che oggi farebbe andare su tutte le furie un aderente all’area LGBT, ma che allora, nei primi anni Sessanta, costò cara a Testori e all’editore Feltrinelli. La commedia va in scena con la Compagnia Morelli-Stoppa prima a Roma, al Teatro Eliseo, nel dicembre 1960, per poi trasferirsi a Milano, nei primi mesi del 1961 al Teatro Nuovo. Il 24 febbraio del 1961, il magistrato Carmelo Spagnuolo (nome curiosamente onomatopeico, se pensiamo che in Spagna allora c’era ancora al potere il clerico-fascista Franco) fa sequestrare i copioni e sospendere gli spettacoli, incriminando l’autore e l’editore:

«Poiché complessivamente tale lavoro si qualifica, - secondo l’ordinanza di sequestro - soltanto, per il suo fondo ossessivo e immorale (sfondo nel quale l’oscenità si sviluppa con linguaggio inusitato, da autentica suburra), con una successione di situazioni ambientali e personali torbide ed erotiche nel corso delle quali nessun genere e nessun valore si salva […] Lo spettacolo dell’Arialda si rivela grandemente offensivo del comune sentimento del pudore» (p. 788).

Nel passo trovo da notarsi soprattutto l’espressione «ossessivo e immorale»: espressione sommatoria di due aggettivi dal punto di vista disciplinare – direi – del tutto divergenti: ossessivo appartiene infatti al campo della psichiatria, immorale a quello dell’etica. Difatti la stramberia di questa espressione sommatorio-divergente non portò fortuna all’egr. magistrato Carmelo Spagnuolo, e la sentenza del Tribunale finisce per assolvere autore ed editore, perché «il fatto non costituisce reato», ed anzi procurò a Testori una grande notorietà, tanto che quando nel maggio 1961 esce l’ultimo romanzo del ciclo, Il Fabbricone, ottiene subito un grande successo. Gli anni Cinquanta stavano tramutandosi negli anni Sessanta, anche grazie ai personaggi di Testori.

I segreti di Milano hanno ispirato nel 1960 anche uno dei capolavori del cinema neorealista italiano: Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti. Quando Visconti si mette a preparare il suo film sulla Milano del tempo trae ispirazione anche dal mondo di Testori, lo contatta e gli chiede di adattare per il suo film i dialoghi di alcuni suoi racconti. Visconti riconosce poi nei titoli di testa il suo debito soprattutto nei confronti de Il Ponte della Ghisolfa. Direttamente dal quel libro Visconti prende la vicenda della rissa fra i due fratelli per la donna passata dall’uno all’altro, con stupro finale, ma anche molti altri spunti vengono al regista da tutto il mondo dei personaggi e degli ambienti testoriani, come l’ambiente omosessuale che ruota attorno alle palestre da box, che hanno un ruolo fondamentale nel film e compaiono anche nei racconti di Testori.

Visconti di suo ci mette un ritratto della contemporanea epica migrazione verso le fabbriche del nord di stuoli di contadini meridionali, esemplificata qui dalla storia dei componenti della famiglia Parondi, l’arrivo dei quali a Milano dalle campagne della Lucania viene raccontata dal film. Il tema delle migrazioni dal sud non era assente nelle pagine di Testori, dove erano comparsi vari personaggi di origine meridionale, ma l’ispirazione per il suo ciclo era venuta a Testori in tempi precedenti ai grandi numeri, mentre Visconti coglie appieno il fenomeno, proprio come “spirito del tempo”, e ne fa il cuore del suo film. Visconti prende da Testori anche l’andamento melodrammatico e la stessa misoginia anti-familista impersonata dalla figura della matriarca che tira i fili di tutta la famiglia, di proprio ci mette invece l’operaismo, che raccoglie a piene mani in un finale progressista un po’ retorico già tutto anni Sessanta, che Testori non ha mai condiviso. Nemmeno al film di Visconti sono mancati problemi con la censura. Durante la lavorazione, il regista deve sospendere le riprese per la proibizione a girare presso l’Idroscalo imposta dal presidente della Provincia di Milano, il democristiano Adrio Casati, motivata con la natura «non molto morale e denigratoria» del film (la scena all’Idroscalo verrà infatti girata sul Lago di Fogliano, nel Lazio). Mentre il produttore ha una diatriba con la magistratura, e per andare in sala accetta di tagliare 15 minuti della pellicola, contro il parere del regista. Quando poi Testori ha pronta la sua commedia L’Arialda, sarà Visconti a fargli da regista, e a venire nuovamente coinvolto, anche per la commedia, nei problemi con la censura che abbiamo visto.

NOTA

Le citazioni provengono da:

Giovanni Testori, I segreti di Milano, Milano, Feltrinelli, 2012;

Cesare Pavese, La luna e i falò, Roma, Newton Compton, 2010.